追分節(おいわけぶし)は、日本の民謡の一種。追分と略して呼ばれることもある。

「江差追分」など、地名を冠した曲が各地に伝わっている。

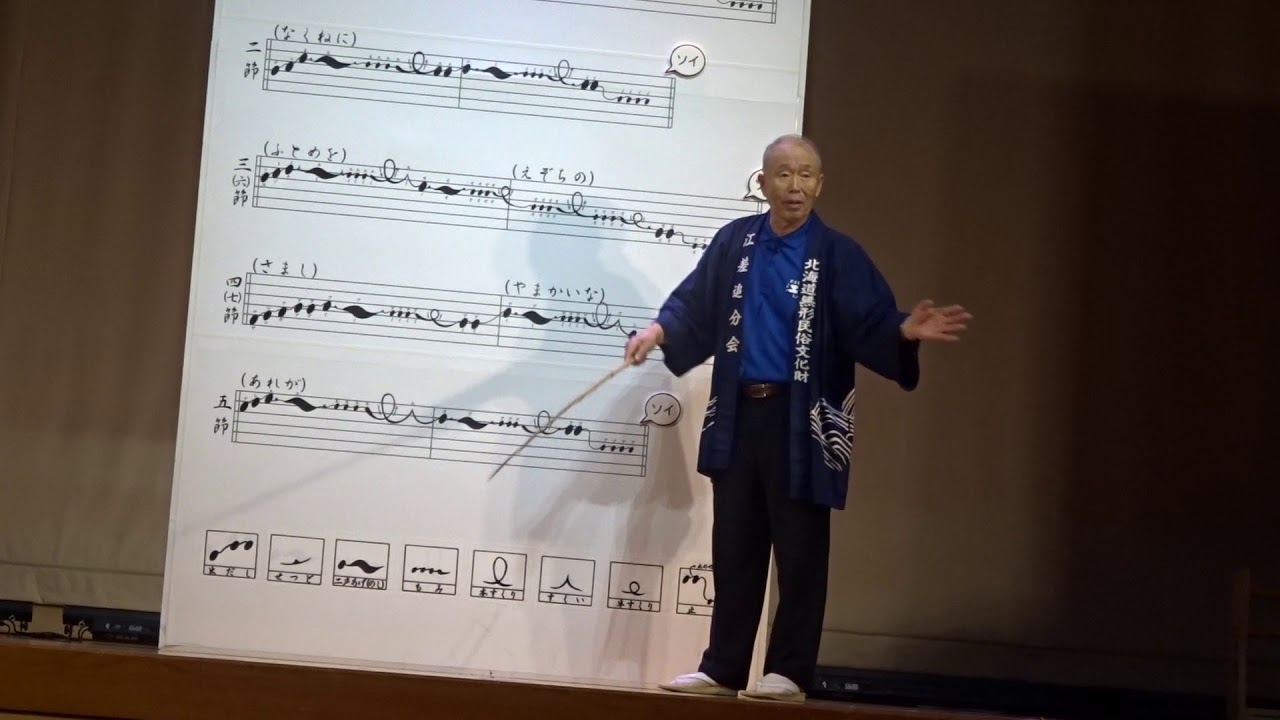

特徴

追分の音楽的特徴として、

- はっきりした拍節を持っていない(調子よくパンパンと手拍子を打てない)

- 音域が広い(高い声から低い声まで出さなければいけない歌が多い)

- 母音を伸ばす(歌詞等の一文字を長く伸ばす場合が多い。西洋音楽のメリスマ参照)

などが挙げられる。

小泉文夫は日本音楽のこのような形式に注目し「追分形式」と呼んだ。追分形式と対照的なのが拍節感のはっきりした、シラブル型の「八木節形式」である。

歴史

追分節の元唄は、軽井沢宿・沓掛宿・追分宿の「軽井沢三宿」を往来する馬子たちが歌い続けていた馬子唄である。これに軽井沢三宿の飯盛女たちが三味線の手をつけることによって、追分節が成立した。三宿の中でも追分宿は最も知名度が高く、また飯盛女の人数も多くて、賑やかに歌われたため、楽曲名が「追分節」となった。

脚注

参考文献

- 小泉文夫『日本伝統音楽の研究』音楽之友社、1958年5月30日。

- 小宮山利三『軽井沢三宿の生んだ追分節』信濃教育会出版部、1985年12月15日。

関連項目

- 追分節考 - 追分節を素材に用いた合唱曲。

外部リンク

- 『追分節』 - コトバンク