渡辺 省亭(わたなべ せいてい、嘉永4年12月27日(1852年1月18日) - 大正7年(1918年)4月2日)は、明治時代から大正時代にかけての日本画家。

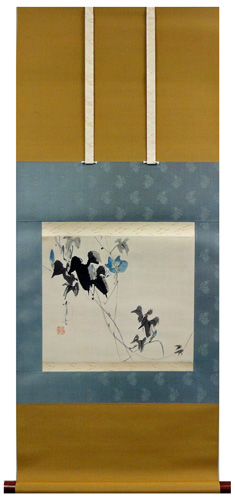

洋風表現を取り入れた洒脱な花鳥画を得意とした。

伝記

生い立ち

菊池容斎の門人。本姓は吉川、名は義復(よしまた)、俗称は良昭、幼名は貞吉、後に政吉。通称は良助。省亭は号。一昔前は専門家でも「しょうてい」と読んでおり、当ページの英語・仏語版でもそちらに従っている。しかし、省亭の末裔にあたる人々は「せいてい」と読んでおり、渡欧中の省亭に触れたフランスの文献でも「Sei-Tei」と紹介されていることから、読みは「せいてい」が正しい。なお息子に俳人の渡辺水巴がいる。

代々秋田藩の札差を務める吉川家の吉川長兵衛の次男として、江戸神田佐久間町(現在の千代田区神田佐久間町四丁目)に生まれる。長兵衛は、前田夏蔭の門人で和歌を嗜んでいた。母ひさは、父と同門で莫逆の友であった渡辺良助(狂歌名は花廼屋光枝)の妻で、夫を亡くした翌年に相談相手となっていた長兵衛との間に省亭を生んだ。その後も二人は結婚せず、省亭は吉川家で育てられた。8歳の時、父が没し兄に養われる。12歳の時、牛込の質屋に奉公に出るが、絵ばかり描いてそれがなかなか上手かったため、3年で生母のもとに送り返される。兄も省亭を商人とするのを諦め、16歳で柴田是真に弟子入りしようとする。是真は持参した省亭の画を見て、弟子入りするなら菊池容斎の方がいいだろうと、自ら容斎のもとに連れていき入門することになったという。省亭はこの時の恩義を生涯忘れず、終生是真を賞賛し、その絵画世界を追求することになる。

容斎の教育

容斎の内弟子として入門した省亭であるが、その指導は一風変わっており、かつ極めて厳しかった。入門してから3年間は絵筆を握らせてもらえず、「書画一同也」という容斎の主義で、容斎直筆、または趙孟頫の手本でひたすら習字をさせられた。楷書は王羲之、かなは藤原俊成を元にしたものであったという。のちの省亭作品に見られる切れ味の良い筆捌は、この修練によって培われたと言える。ところが3年経つと、今度は反対に放任主義を取る。容斎は粉本は自由に使わせながらも、それを元にした作品制作や師風の墨守を厳しく戒め、弟子たちに自己の画風の探求と確立を強く求めた。弟子時代の逸話として、容斎は省亭を連れて散歩し自宅へ帰ってくると、町で見かけた人物の着物や柄・ひだの様子がどうだったか質問し、淀みなく答えないと大目玉を食らわしたという。後年、省亭は以後見たものを目に焼き付けるようになり、これが写生力を養うのに役立ったと回想している。こうした厳しい指導の中で、省亭は容斎が得意とした歴史人物画ではなく、是真に倣って花鳥画に新機軸を開いていく。なお同門には、松本楓湖や梶田半古、鈴木華邨、三島蕉窓らがいる。

容斎のもとで4年ほど学んだが、明治2年(1869年)7月に来日したエディンバラ公アルフレッド公に贈呈する画帖制作に門弟として参加した後、容斎から破門された(理由は不明)。画家として自立せざるを得なくなったが、これが修行時代だと覚悟を決め、安直に収入の良い仕事にはつかず、浅草観音堂に頼まれもしない絵を描きに通ったという。明治5年(1872年)、渡辺家の養嗣子となり、吉川家を離れ渡辺姓を継ぐ。表札には、「二代目渡辺良助」と掲げたという。師の元を去って3年余り経った後、容斎から呼び戻される。旧幕臣大久保一翁が東京府知事を拝命した際の依頼品《心の草紙》の冒頭と中盤、終わりを除いた部分を任され、師を慕い続けていた省亭の喜びは大きかった。

図案家として

明治8年(1875年)美術工芸品輸出業者の松尾儀助に才能を見出され、輸出用陶器などを扱っていた日本最初の貿易会社である起立工商会社に就職。濤川惣助が手掛ける七宝工芸図案を描き、この仕事を通じて西洋人受けする洒脱なセンスが磨かれていく。明治10年(1877年)の第一回内国勧業博覧会で図案や蒔絵の下絵2点、絵画作品《郡鳩浴水盤ノ図》を出品、起立工商会社のために製作した金髹(きんきゅう)図案で花紋賞牌(三等賞)を受賞。更に翌年のパリ万国博覧会で《郡鳩浴水盤ノ図》が選ばれて出品が決まり、同社から出品した工芸図案が銅牌を獲得。これを機に、起立工商会社の嘱託社員としてパリに派遣された。これは日本画家としては初めての洋行留学である。メンバーは副社長の若井兼三郎ら7名で、その中には林忠正もいる。なおこの時省亭は、洋装ではなく「法被股引」姿で欧州へ出かけたという。

印象派との交流

パリ滞在期間は2年強から3年間と正確には不明だが、この時期省亭は印象派周辺のサークルに参加している。エドモン・ド・ゴンクールの『日記』によると、1878年10月末から11月末頃に、省亭がエドガー・ドガに鳥の絵をあげたと逸話が見える。また、同じくゴンクールの「ある芸術家の家」では、《郡鳩浴水盤ノ図》をエドゥアール・マネの弟子のイタリア人画家ジュゼッペ・デ・ニッティスが描法の研究のため購入し、現在はフリーア美術館が所蔵している。他にも印象派のパトロンで出版業者だったジョルジュ・シャルパンティエが、1879年4月に創刊した『ラ・ヴィ・モデルヌ』という挿絵入り美術雑誌には、美術協力者の中に山本芳翠と共に省亭も記載されている。省亭は彼らとの交流の中で、特にブラックモン風の写実表現を取り込み、和洋を合わせた色彩が豊かで、新鮮、洒脱な作風を切り開いたと見られる。

帰国後の活躍

帰国後まもなく、吉原出身の女性さくと結婚。明治14年(1881年)の第二回勧業博覧会では《過雨秋叢図》で妙技三等賞を受賞。明治16年(1883年)のアムステルダム万国博覧会で銅賞受賞。明治19年(1886年)からはフェノロサらが主催した鑑画会に参加、同年の第二回鑑画会大会に出品した《月夜の杉》で二等褒状。これらの作品は所在不明で、図様すら分からない。明治26年(1893年)のシカゴ万博博覧会に出品した代表作「雪中群鶏図」を最後に、殆どの展覧会へ出品しなくなる。その理由として、博覧会・共進会の審査のあり方に不満をもったためと説明される。ただし、明治37年のセントルイス万国博覧会には出品し、金牌を受賞したとする資料もある。

挿絵・口絵での省亭

省亭の本分はあくまで肉筆主体の日本画家であったが、他方で木版画、口絵、挿絵にもその才能を示し、庶民にはその分野で評判が高かった。挿絵の最初は、シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』を坪内逍遥が翻訳した『該撒(しいざる)奇談 自由太刀余波鋭鋒(じゆうのたちなごりのきれあじ)』とされる。明治22年(1889年)刊行の山田美妙の小説『蝴蝶』において裸婦を描いて評判となるが、後のいわゆる裸体画論争の端緒となった。翌年に『省亭花鳥画譜』全3巻を刊行、鷺草、桜草、夾竹桃、芍薬、薊などを華麗に描いている。同じ明治23年(1890年)から明治27年(1894年)1月にかけて春陽堂より発行された『美術世界』全25巻では、編集主任として尽力する。『美術世界』は、「現存諸名家の揮毫を乞いて掲載」し「後進に意匠修練の模範」となるべく企画された美術雑誌で、実際に川辺御楯、滝和亭、松本楓湖、三島蕉窓、久保田米僊、菅原白龍、月岡芳年、荒木寛畝、河鍋暁斎、鈴木松年、小林永興、森川曾文、今尾景年、幸野楳嶺、原在泉など流派にとらわれず多くの画家が描いている。末尾の論説は川崎千虎が執筆し、省亭自身は古画の縮模を担当する一方で自作も画家たちの中で最も多く手がけ、最後の第25巻は省亭花鳥画特集となっている。印刷も当代一流の彫師と摺師と協力した美しい多色摺木版で印刷され、明治の美術雑誌の中でも格調高いものとして知られる。

自娯の晩年

師・容斎とは対照的に弟子を取らず(水野年方が1,2年入門しただけという)、親友と呼べる画家は平福穂庵(平福百穂の父)と南画家の菅原白龍くらいで、一匹狼の立場を貫いた。これは容斎が、他人の悪口ばかり言いあう画家と交際するよりも一芸に秀でた者と交われ、との教えを守ったためとする説もあるが、単に省亭の性向によるものにも見える。そのため言いたいことは歯に衣着せずに言え、大正2年(1913年)第7回文展に出品された竹内栖鳳、横山大観、川合玉堂らの作品を、技法・技術面から画家の不勉強と指摘している。例えば、今日名作とされる栖鳳の「絵になる最初」(京都市美術館蔵、重要文化財)を、「先ず評判の栖鳳を見ましたね、いけない、あれは駄目だ、此前の「あれ夕立に」か、あれもそんなに佳いとは思わなかったが、今のよりはずっとよかった、あの時丈が一寸足りないと思ったが、今のは又ひどい、第一着物がいけませんよ、どうも塗り損なひぢゃないかと思う、それでなければ衣文の線がもっと見えなけりゃならない、一体あの紺と云う色は日本絵の具にはないのだからね、きっとありゃ塗り損ひだよ、うまく行かないから濃い墨で塗りつぶす、其上に藍をかけると丁度あんな紺に見えます、私もよくやった覚があるが……ハッハッ、それにあの手が骨ばって、女の手は肉で包んでなけりゃね、栖鳳と云う人は動物は描けるが人物は描けない人らしい、顔は大いし髪が又ひどいし、髪は生際が一番でね、西洋画ならいいが日本画ぢゃ生際が出来なければ髪が描けるとは云はれない、それから上方ではどうか知らぬがあの中を障子にして、上下にキラキラの型紙のある……あれは東京では引出茶屋にしか有りません、キラキラの型紙と云う奴がまた一番安っぽいものでね……」と談じている。

省亭にはさくの他にもう一人の妻がおり、そちらの家は外面上はアトリエとし、没するまでの30年に渡りそれぞれの家に通い続けた。こうして悠々自適な作画制作を楽しんだ後、脳溢血で倒れ、尿毒症と腎臓炎を併発。日本橋浜町の自宅で満66歳(享年68)で亡くなった。墓所は台東区浅草今戸の潮江院。法名は法華院省亭良性修良居士。省亭の忌日を、親しい人々は花鳥忌と呼んだという。省亭の作品は当時の来日外国人に好まれ、多くが海外へ流出した。メトロポリタン美術館、ボストン美術館、大英博物館、ヴィクトリア&アルバート博物館、ライデン国立民族学博物館、ベルリン東洋美術館、ウィーン工芸美術館など、多くの国外美術館・博物館に省亭の作品が所蔵されている。

作品

肉筆画

木版画

- 「省亭花鳥 額草」 彩色 ムラー・コレクション 大正5年(1916年)

- 「省亭花鳥 銀杏に鴉」 彩色 ムラー・コレクション 大正5年(1916年)

- 「省亭花鳥 鶏」 彩色 ムラー・コレクション 大正5年(1916年)

- 「省亭花鳥 月に女郎花」 彩色 ムラー・コレクション 大正5年(1916年)

脚注

参考図書

- 岡部昌幸監修 『渡辺省亭 ―花鳥画の孤高なる輝き―』 東京美術、2017年2月15日、ISBN 978-4-8087-1076-7

- 古田あき子「評伝 渡辺省亭の生涯」pp.88-91

- 古田あき子 『評伝 渡邊省亭―晴柳の影に』 ブリュッケ、2018年3月1日

- 増補改訂版『評伝 渡辺省亭―晴柳の影に』 小学館、2021年7月、ISBN 978-4-09-388828-8

- 雑誌論文

- 市島春城「画家渡邊省亭の起身談」『春城筆語』早稲田大学出版部、1928年8月、64-77頁。https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/tomon/tomon_21645/index.html。

- 岩切信一郎 「渡邊省亭考」、『一寸』 書痴同人、第22号、2005年4月

- 美術誌『Bien(美庵)』Vol.34(2005年9・10月号 藝術出版社) 特集「忘れられた明治の画家を再評価せよ!!」(柴田是真・小林永濯・渡辺省亭・尾形月耕・山本昇雲) 執筆・悳俊彦 ISBN 4-434-06595-5

- 岡部昌幸 「花鳥忌・渡辺省亭回顧─令息渡辺水巴、作品所在、美術世界自筆履歴」(PDF)、帝京大学文学部史料科 『帝京史学』第22号、2007年2月、pp.191-247

- 小金沢智 「渡辺省亭とその時代 ─『美術世界』覚書─」、明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻 『バンダライ』7号所収、2008年

- 野地耕一郎 「渡辺省亭筆 びわに小禽」、『国華』第1370号、2011年12月20日、pp.47-49

- 野地耕一郎 「近代初期「日本画」における西洋絵画表現の直接的受容 ─渡邉省亭の行跡をめぐって」、成城大学大学院文学研究科 『美学美術史論集』19号所収、2011年

- 野地耕一郎 「渡辺省亭筆 浅草寺の鳩」、『国華』第1478号、2018年12月20日、pp.30-34、ISBN 978-4-02-291478-1

- 峯岸佳葉 「渡辺省亭筆 猛乕之図」、『国華』第1490号、2019年12月20日、pp.30-34、ISBN 978-4-02-291490-3

- 美術全集

- 日本美術院百年史編集室編 『日本美術院百年史 第一巻』上下、日本美術院、1989年

- 楢崎宗重監修 『秘蔵浮世絵大観 ムラー・コレクション』 講談社、1990年 ISBN 4-06-191392-1

- 佐藤道信 「渡辺省亭はなぜ欧米で好まれたか」、平山郁夫・小林忠編著 『秘蔵日本美術大観 十 クラクフ国立美術館』講談社、1993年、所収。 ISBN 4-06-250710-2

- 展覧会図録

- 『没後百二十年 菊池容斎と明治の美術』 練馬区立美術館、1999年

- 『齊田記念館 開館二〇周年記念特別展 渡邊省亭 没後一〇〇年 花鳥礼賛 渡邊省亭・水巴 父と子、絵画と俳句の共演』 一般財団法人 齊田茶文化振興財団 齊田記念館、2018年4月2日

- SEI-RIN企画編集 株式会社 加島美術制作協力 『SEITEIリターンズ!! -渡邊省亭展-』 日本美術継承協会、2018年9月14日

- 画集解説

- 『渡辺省亭画集』山下裕二・古田亮監修、小学館、2021年3月、ISBN 978-4-09-682350-7。大著

- 『渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画』東京藝術大学大学美術館編、小学館、2021年3月、ISBN 978-4-09-682349-1

- 『渡辺省亭 花鳥画の絢爛』山下裕二・古田亮監修、平凡社「別冊太陽 日本のこころ」、2022年1月、ISBN 978-4-582-92296-7

関連項目

- 渡辺水巴 - 息子、俳人。父譲りの達者な筆で絵を描き、しばしば父を追憶した文章を残している。例えば『燈影禮讃』では、父から「扇子は折目が大切なのである。その折目の高低に乗ってすらすらと筆を運べなければ、扇面に書く資格は無い。おまえのように一本一本お猪口にしては、こちらから見ていると如何にも無作法だし、それに折目が痛まぬとも限らない」と教わったと回想している。

- 濤川惣助 - 七宝家。しばしば下絵を提供し、技法開発も共同して当たったともされる。

外部リンク

- 蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭

- 容斎派梁山泊(容斎派系図)

- Giovanni Peternolli: l'arte di Watanabe Seitei