認知の歪み(にんちのゆがみ、英: cognitive distortion)とは、誇張的で非合理的な思考パターン(英: irrational thought pattern)を指す言葉。これらは精神病理状態(とりわけ抑うつや不安)を永続化させうるとされている。

この概念は精神科医アーロン・ベックが基礎を築き、彼の弟子のデビッド・D・バーンズがその研究を引き継いだ。最も有名なのはバーンズが1989年に著した『フィーリング・グッド・ハンドブック』であり、これらの認知パターンを学び、かつ除去する方法を記している。

こういった思考パターンは、その個人に現実を不正確に認識させ、ネガティブな思考や感情を再強化させうるとされている。バーンズは、気分や感情は事実ではなく、逆に「歪んだ考え方がマイナスの気分を生み出す」と述べている。

種類

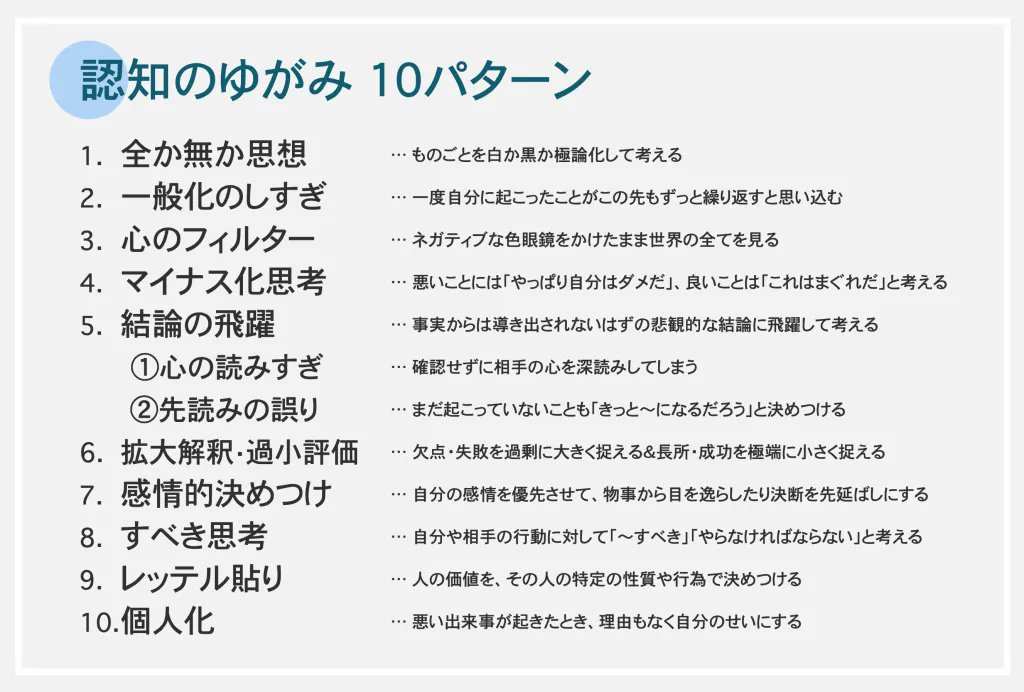

バーンズは認知の歪みについて、以下の10パターンを挙げている。

全か無かの思考

スプリッティングとも呼ばれる。これは、グレーがなく物事の全てを白か黒かで認識するという、誤った二極化をすること。オール・オア・ナッシングであり、少しでもミスがあれば完全な失敗だと考えるようになる。真実でも、真実らしくもない場合でも「常に」「すべて」「決して~でない」などの言葉を使うのが特徴。

とりわけスプリッティングは境界性パーソナリティ障害や自己愛性パーソナリティ障害の人らに一般的である。

~すべき思考

他人に対し、その人が直面しているケース(状況・状態)に関係なく、道徳的に「すべきである」「しなければならない」と期待すること。

これをアルバート・エリスは「〜しなければいけない」という意味の「must」と自慰行為を意味する「masterbation」を掛けて「MUSTurbation」と命名し、デビッド・D・バーンズは「~すべき構文」と、心理療法家Michael C. Grahamは「世界を現実と違った形に期待している」と呼んだ。

「~すべき思考」をする者は例えば次のように考える。

- 「人は、他人に尽くさなければならない」

- 「私は、全ての人に愛されなければならない」

- 「絶対にミスをしてはならない」

行き過ぎた一般化

行き過ぎた一般化とは、経験や根拠が不十分なまま早まった一般化を下すこと。 ひとつの事例や、単一の証拠を元に、非常に幅広く一般化した結論を下すことである。たった一回の問題発生だけで、その問題は何度も繰り返すと結論付けてしまう。

行き過ぎた一般化をする者は例えば次のように考える。

- 「彼女は今日私に挨拶をしてくれなかった。きっと私を嫌っているに違いない」

心のフィルター

選択的抽象化ともされ、物事全体のうち、常に悪い部分の方へ目が行ってしまいガチになり、良い部分が除外されてしまう傾向のこと。

心のフィルターを持つ者は例えば次のように考える。

- 「試験において100問中、17問も間違えた。自分は落第するに違いない」

マイナス化思考

マイナス化思考では、上手くいったら「これはまぐれだ」と思い、上手くいかなかったら「やっぱりそうなんだ」と考える。良い事があったことを無視してしまうばかりか、それを悪い方にすり替えてしまう。

バーンズによれば、認知障害の中でも最もタチが悪いという。

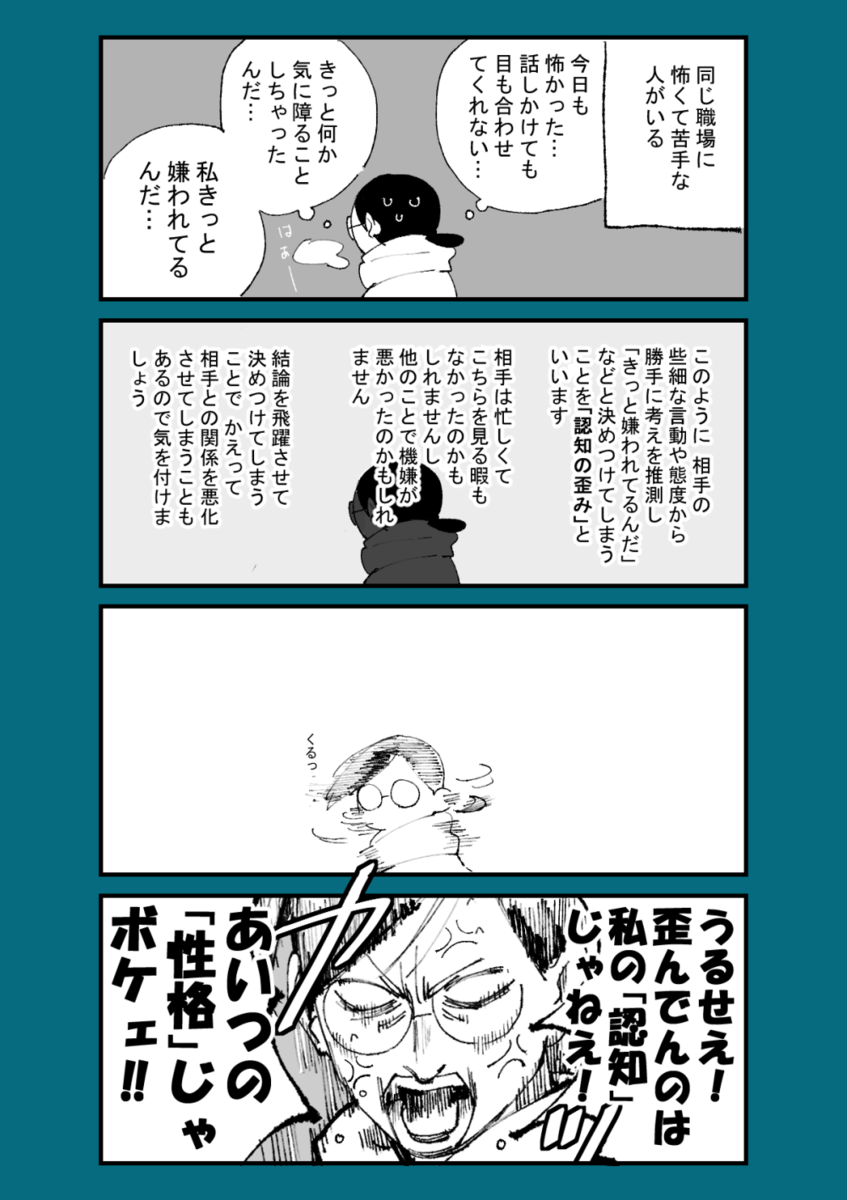

結論の飛躍

「心の読みすぎ」と「先読みの誤り」の二種類が存在する。

- 心の読みすぎ

- 他人の行動や非言語的コミュニケーションから、ネガティブな可能性を推測することである。当人に尋ねることなく、論理的に起こりうる最悪のケースを推測し、その予防措置を取ったりする。

- 先読みの誤り

- 物事が悪い結果をもたらすと推測することである。悲劇的な結論に一足先にジャンプしてしまう。

拡大/過小解釈

俗に「針小棒大に言う」という諺で知られている、失敗・弱み・脅威について、実際よりも過大に受け取ったり、一方で成功・強み・チャンスについて実際よりも過小に考える傾向のことである。

感情の理由づけ

感情の理由づけとは、単なる感情のみを根拠として、自分の考えが正しいと結論を下すこと。ネガティブな感情は、物事の真実を覆い隠し、人間に、その感情にリンクした考えのほうを現実らしく経験させる。感情によって作り出された「認知」が、正しいかどうか常に検証することにより、この「心の監獄」から抜け出すことができる。

レッテル貼り

行き過ぎた一般化のより深刻なケースである。偶発性・外因性の出来事であるのに、それを誰かの人物像やこれまでの行動に帰属させて、ネガティブなレッテルを張ることである。間違った認知により誤った人物像を創作してしまうことであり、これは自分、他人を問わない。

このようなことになるのは、レッテル貼りというのは、ある事象を言語で記述する際に、人の行動を評価する強力な説明能力を持っているからである。

レッテル張りの考え方をする者は例えば次のように考える。

- 単に「失敗した」ではなく、「自分は全くダメな人間だ」や、「あいつはろくでなしだ」と考える。

個人化

パーソナリゼーションまたは自己関連付け。自分がコントロールできないような結果が起こった時、それを自分の個人的責任として帰属させることである。これは称賛的なものもあれば、非難的なものも含む。

対義語に被害者意識があり、自分に起こった責任は他者にあると考えることをさす。

物事を個人化させて考える者は例えば次のように考える。

- 「今日雨が降ったのは、私の責任だ」

認知の改善

認知の改善(CR)は認知の歪みを特定し、これを打ち破るための治療であり、うつ病患者に多くに用いられる。認知の改善は、自動思考を除去することを目的としており、それは個人に機能不全やネガティブ視点をもたらす思考である。アーロン・ベックとデビッド・D・バーンズが開発した認知行動療法(CBT)は、この技法を中核とする心理療法である。

自己愛的防衛

誇張および最小化は、ナルシストが自己の精神的痛みを管理し防御するのに用いる方法として一般的である。

脚注

注釈

出典

参考文献

- デビッド・D・バーンズ『いやな気分よ、さようなら : 自分で学ぶ「抑うつ」克服法』(2版)星和書店、2004年4月。ISBN 9784791102068。

関連項目

- アーロン・ベック - 認知療法

- 統合失調症#その他の症状 - 連合弛緩

- パーソナリティ障害

- 自動思考

- アンガーマネジメント

- バイアス

- 偏見

- 世界観

- バーナム効果

- 誤謬

- 公正世界仮説 - 公正な結果が返ってくる、との思い込み

- 詭弁

- マーヤー

- パラドックス

- ハロー効果

- イドラ

外部リンク

- 認知の歪みと行為の正当化 - 埼玉県庁

![]()