八塔亭二寧 村田陶苑(むらたとうえん、1905年(明治36年)7月6日 - 2002年(平成14年)12月5日)は京都府出身の陶芸家。勲六等単光旭日章受章。昭和の名工。

陶苑(とうえん)の「えん」は、草かんむりの下にわかんむりが入る。

京焼の伝統技法を駆使し、独壇場とまで言われた陶彫技術で低火度焼成による陶人形(東山人形)などを制作。中国や日本の古典、能などからモチーフを得て、独特の世界観をもつ作品を生み出した。

来歴

- 1905年(明治38年) 7月6日 - 京都五条坂で江戸初期創業と伝わる井筒屋の系譜をひく累世陶匠・村田家に長男として生まれる。本名 好通(よしみち)

- 1915年(大正4年) 10歳 - 京都市東山区今熊野宝蔵町に住所を移す。

- 1917年(大正6年) 12歳 - 京都市立一橋尋常小学校卒業。 祖父・永翁(本名・熊治郎)と父・芳仙(二代永翁本名・鶴吉)から陶工の基礎を学ぶ。

- 1921年(大正10年) 16歳 - 日本画科を志し、山元春挙画塾に通い写生技法を学ぶ。

- 1922年(大正11年) 17歳 - 祖父・永翁没。82歳。このころ、絵画への興味を増し、余暇はすべて日本画の研鑽に没頭。

- 1929年(昭和4年) 24歳 京都陶磁器合資会社に入社。以後2年勤務し製品見本のデザインに従事する。

- 1936年(昭和11年) 31歳 - 父・二代永翁没。66歳。

- 1938年(昭和13年) 33歳 - 京都市東山区清水に住居を移す。

- 1940年(昭和15年) 35歳 - 戦時下の統制経済の影響により、燃料入手が困難などから低火度焼成による陶人形の製作をはじめる。

- 雅号を陶苑と名乗る(後に、苑の草かんむりの下に、わかんむりをいれた字を使用)。

- 1942年(昭和17年) 37歳 - 京都市東山区清水の二寧坂近くに居を移し、近くに臨む八坂塔(八坂法観寺)の五重塔にちなんで八塔亭二寧と称した。

- この頃から戦時下で物資の不足がはじまり、素焼きに彩色を施した陶人形(東山人形)などの制作を始める。

- 1943年(昭和18年) 38歳 - 第1回工芸技術保存作家の認定を受ける。

- 1945年(昭和20年) 40歳 - 人形置物の製作を本格化する。

- 1955年(昭和30年) 50歳 - 人形制作の傍ら、高火度焼成の陶芸作品の製作を再開。

- 1960年(昭和35年) 55歳 - 高台寺円徳院の後藤明道和尚の紹介で北濱喜一と出会い、岡部長景や武者小路実篤に紹介される。

- 1964年(昭和39年) 59歳 - 元文部大臣で初代近代美術館長の岡部長景の勧めで、第1回個展を日本橋三越本店で開く。

- 三笠宮・同妃、高松宮妃喜久子が来場。

- 1966年(昭和41年) 61歳 - 第2回個展を日本橋三越本店で開催。当時の皇太子・同妃(現上皇・上皇后)、秩父宮妃勢津子が来場。

- 1968年(昭和43年) 63歳 - 第3回個展を日本橋三越本店で開催。

- 1969年(昭和44年) 64歳 - 京都府伝統産業優秀技術者として、京都府知事表彰を受ける。

- 1970年(昭和45年) 65歳 - 第4回個展を日本橋三越本店で岡部長景氏追悼展として開催。以後個展は中断。

- 1973年(昭和48年) 67歳 - 京都陶磁器業界の振興発展に尽力した功績により、京都市長表彰を受ける。

- 1974年(昭和49年) 69歳 - 卓越技能者、いわゆる昭和の名工として労働大臣表彰を受ける。

- 1976年(昭和51年) 71歳 - 勲六等単光旭日章を受ける。

- 1982年(昭和57年) 77歳 - 岡部長景氏十三回忌を迎えるにあたり、第5回個展を銀座和光ホールで開催。

- 北川靖記編「八塔亭二寧 作品集」刊行。

- 1983年(昭和58年) 78歳 - 大阪・岸和田市民ギャラリー「自泉会館」竣工記念として「岸和田名誉市民 岡部長景氏を偲ぶ 村田陶苑展」を開く。

- 1984年(昭和59年) 79歳 - 第7回個展を京都髙島屋で開催。

- 1989年(平成元年) 84歳 - 京都陶磁器協同組合連合会制作によるビデオ『京焼・清水焼 色絵陶その精髄 村田陶苑の世界』を完成。

- 2002年(平成14年) 97歳 - 11月15日 赤絵大津絵の皿・鉢・手鉢を製作。11月24日に焼成完了。これが絶作となる。

- 12月5日 老衰にて他界。

- 2004年(平成16年) 10月27日~11月9日 - 日本橋高島屋にて、追悼展『神の手を持つ幻の陶工 村田陶展』開催。

作風・人物

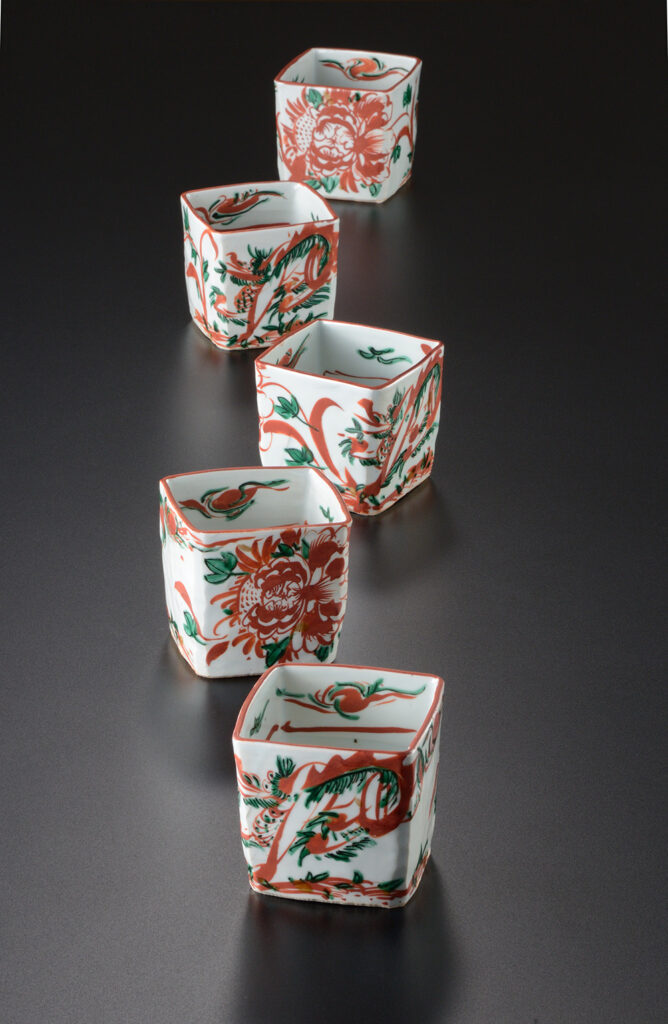

京焼の色絵や塗付、金襴手、銹絵(さびえ)、赤絵などはもちろん自らの研究で三彩や截金(きりがね)技法による金襴手、釉裏金彩など幅広い技法を駆使。陶彫は独壇場とも言われるほどの卓越した技術と独特の世界観を持つ。

戦時下での燃料入手の困難などから制作をはじめた陶人形(東山人形)は、京焼の原点に近い仕事で型打ち成形された人形を、低火度焼成の内窯で焼成し、顔料で彩色を加えたかわいらしい童子人形などであった。喜怒哀楽をユーモラスに巧みに表現しており、その後京都の陶人形の新しい表現の方向性として注目された。表情豊かな東山人形は、戦時中に心の安らぎを求める人々に人気があり、慰問袋にも入れられかなり量産されたという。(参考図書:『村田陶苑 都びとの美意識が生んだ匠の技』より)

陶芸作家というより職人であることにこだわり、97歳まで現役で作品を作り続けていた。

エピソード

- 小学校5年生の時、夏休みの宿題で裃をつけた侍の坐像をつくり学校へ持っていくと、「おまえが作ったもんではないだろう。親に作ってもらったんだろう。」と先生が信用してくれず、粘土細工の時間に教室で同じものを作り驚かせた。

- 日本橋三越本店で開かれた第一回目の陶苑個展の案内状には、武者小路実篤による推薦文がある(同記念館に所蔵)。

- 村田敏光(二代村田陶苑)編の陶苑語録では、これまでの様々なエピソードが収録。陶苑の人となりがうかがえる。

- 以下の引用は、『村田陶苑 都びとの美意識が生んだ匠の技』より。

- 「人や動物を描いたり、立体を作るときは、骨格・筋肉がどうなっているか、鳥の羽がどういう構造になっているのか、とかを十分知っていないと物にならない。」と語り、作品や絵などを見て「この鳥はとべない」と断言したこともあった。*「私は職人ですよ。なんやら作家活動とか、作品とかいう言葉を聞くと歯が浮いてしゃあないんですわ。もっと気ィを楽に、気ままに、体と手を動かしてたらものになってるというだけ。」

- 「今になって思えば、絵をやっていてよかったですよ。陶器を専門にろくろだけをまわしていたら、ふつうの陶器屋の一人になっていたことでしょうな。なぜ絵を描くのがいいかというと、写生をするでしょう。するとモノを視るということがわかってくるんです。土だけなぶっていたら、それがわからない。」

- 「京焼はいつまでも仁清や乾山にぶらさがっているのはどうかと思う。金でくくって和絵具差すというようなもんからええ加減に抜けないかん。新しい色絵技法を工夫しないかん。」

- 「(平成14年に97歳5ヶ月まで仕事している陶器屋はないでしょうね?と問われて)そりゃないやろなぁ。そやけど、手に職付けるということは、こういうことを言うんやで。」

作品

色絵・塗付・銹絵・赤絵・金襴手など京焼の伝統技法はもちろん、自らの研究で三彩や截金技法の金襴手、釉裏金彩など制作は幅広く、中でも陶彫は独壇場とも言われている。

参考図書

『村田陶苑 都びとの美意識が生んだ匠の技』 NHKサービスセンター

『八塔亭二寧作品集』

関連項目

- 岡部長景

- 株式会社たち吉

- 武者小路実篤

- 高台寺

- 京焼

外部リンク

- 株式会社たち吉アート 作家紹介(故)村田陶苑

- 陶舗 夢良多(むらた)

- 宮内庁御用達陶香堂